玄米餅は健康志向の高まりとともに注目されていますが「うまい」「まずい」と評価が分かれる食品でもあります。特徴・調理方法のコツを知らずに食べると普通の白米餅と比べて固い・伸びにくいと感じることもあります。

このコンテンツでは玄米餅の美味しさを引き出す食べ方・作り方・冷凍や解凍のコツ・賞味期限の目安まで丁寧に解説します。玄米餅がまずいと感じる理由やそれを克服するアレンジ法も紹介しながら自分に合った取り入れ方を見つけられるようお手伝いします。

※早速おすすめ製品のもち米の玄米で100%国産米を使用プラス洗米不要で白米モードで炊けるもちもち食感のアルファー食品ぷちっともち玄米にご興味がおありの方は下の緑色のボタン方内部リンクしておりますので詳しくご覧くださいませ。

玄米餅とは?普通の白米餅との違いと特徴

玄米餅とは精白していない玄米をそのまま使ってついた餅のことで玄米はもみ殻を除去したあとも胚芽と糠層を残しており、その状態で加熱や加工を行うことで玄米餅として成形されます。

対して普通の白米餅は玄米から胚芽と糠層をすべて取り除いた白米を使いつきあげたものです。原材料の精製度が異なるため、それぞれの栄養価や風味に明確な違いが出ます。加工方法においても違いがあります。

白米餅は粘りやすく伸びやすいため比較的短時間で柔らかく仕上がりますが玄米餅は粒の硬さが残るため時間をかけて丁寧につく必要があります。また蒸しやすりつぶしなどの工程を工夫することで食感のばらつきを抑えながら均一に仕上げることが求められます。

見た目にも違いがあります。白米餅は真っ白で光沢があり、つるりとした表面になります。それに対して玄米餅はやや茶色がかっており米粒の痕跡がうっすらと見える場合もあります。焼いたときには普通の白米餅に比べて玄米特有の香りが強く感じられます。

食感についてはさらに明確な差があり白米餅は柔らかく滑らかで加熱すればよく伸びますが玄米餅はコシが強く噛み応えのある仕上がりになります。そのためよく噛む習慣を重視する人には玄米餅が適しており満腹感を得やすいとも言われています。

玄米餅は「うまい」のか?リアルな声から考察

玄米餅に対して「うまい」と感じる人は一定数存在します。まず評価されるのは焼いたときの香ばしさです。白米餅にはない玄米特有の風味が加熱によって引き立ち香りが食欲をそそるという声が聞かれます。

外側をパリッと焼いたときの食感と内側のもっちり感のバランスを楽しめると感じる人もいます。また、しっかりとした噛みごたえが満足感につながるという意見もあります。よく噛むことで甘みを感じやすくなり噛むほどに味が深まる点を評価する声も見られます。

特に朝食や軽食で1~2個をゆっくり食べると腹持ちがよく間食が減ったという感想も寄せられています。

味についても「玄米らしい健康的な味がして好き」と評価する人がいます。自然な風味が好まれ素材本来の甘みを活かす調理法と組み合わせることで飽きずに楽しめるという意見があります。きなこ・あんこ・のり醤油など素朴な味付けとの相性が良いと感じる人も多くいます。

また普通の白米餅に比べて血糖値の上昇が緩やかである点も注目されており健康意識の高い層から「安心して食べられる主食」として好意的に受け止められています。味と栄養の両立を求める人にとって玄米餅はうまいと感じられる選択肢の一つとなっています。

玄米餅は「まずい」のか? 否定的な声も紹介

玄米餅に対しては「まずい」と感じる声も一定数存在し特に多いのが「固い」「噛みにくい」といった食感に関する不満です。普通の白米餅と同じ感覚で食べようとするとコシが強くほぐれにくいため期待とのギャップを感じることがあります。小さな子どもや高齢者では噛むのに苦労したという意見もあります。

また「パサつく」「もそもそする」といった感想も見られますがこれは玄米のぬか層が残っていることで水分の保持量が少なくなることや加熱不足による影響で生じる場合があります。加熱方法や保存状態によって食感が左右されやすい点が食べにくさにつながる原因のひとつです。

味に関しても「クセがある」「香りが強すぎる」と感じる人がいます。玄米特有の風味に対して香ばしさを魅力ととらえる人もいれば苦手とする人もいます。特に普通の白米餅に慣れている人ほど香りの強さに違和感を覚えるケースがあります。

さらに調理の手間やコツが必要であることも、まずいと感じさせる要因となっています。焼きすぎると硬くなりすぎ加熱が足りないと芯が残るため手軽に美味しく仕上げるには工夫が求められます。レンジやトースターなどの加熱方法との相性も影響します。

このように玄米餅は調理法や食べる人の好みによって評価が分かれやすい食品で、まずいと感じた場合でも加熱の工夫やアレンジを加えることで印象が変わることがあります。

玄米餅を美味しく食べるコツは? うまいと感じる調理法

玄米餅を美味しく食べるには加熱の工夫が重要です。まず最も手軽なのが焼き調理でフライパンやオーブントースターで両面に軽く焼き色がつくまで加熱すると表面が香ばしく中はもちもちとした食感になります。膨らんでくるまで焦らず中火で加熱することがポイントです。

モチモチ感を引き出すには水分との組み合わせが効果的です。一度焼いたあとにほんの少しだけ水をふりかけて蒸し焼きにすると硬さが和らぎ食べやすくなります。トースターで加熱する場合も焦げる前にアルミホイルで包み直すことでしっとりとした仕上がりになります。

煮込み料理に加える方法も有効です。玄米餅は汁物に入れるとだしを吸って柔らかくなり風味が染み込んで一体感が出ます。雑煮や味噌汁など和風のスープに合いますし洋風のポトフや豆乳スープでも違和感なくなじみます。

電子レンジを使う場合は耐熱皿に餅を置き上から少量の水をかけてラップをして加熱します。加熱時間は1個あたり約40~60秒が目安ですが膨らみすぎを防ぐには少しずつ加熱時間を調整することが必要です。

加熱方法によって食感と風味が大きく変わるため自分の好みに合った調理法を見つけることで玄米餅の美味しさをより実感しやすくなります。

玄米餅に合う食べ方は? アイデア10選

玄米餅は焼くだけでそのまま食べても美味しいですが組み合わせ次第で栄養バランスを整えながら飽きずに続けられます。玄米餅はシンプルな味わいのため、さまざまな食材と組み合わせて楽しむことができます。以下に代表的な食べ方をご紹介します。

1つ目は粒あんやこしあんを添えた食べ方で、もちもちとした食感と甘みのバランスが取れます。よもぎ玄米餅にも良く合います。

2つ目はきなこで甘さを控えめにしたきなこと玄米の香りが相性良く和風スイーツ感覚で楽しめます。またお好みですが黒蜜は良く合います。

3つ目は醤油と焼きのりの組み合わせで焼いた玄米餅に醤油を軽く塗り、のりで巻くことで香ばしさが増し噛むたびに風味が広がります。醤油で味付けする方法としてバター醤油にお好みで黒胡椒を加える方法もあります。

4つ目はごま油と塩を少しふりかけて焼く食べ方でシンプルですが香りが際立ちます。

5つ目はごま味噌焼きです。味噌とすりごまを混ぜたタレを玄米餅に塗って焼くだけで食物繊維と植物性たんぱく質を一緒に摂取できます。香ばしくコクのある味わいに仕上がります。

6つ目は納豆や漬物をのせるアレンジで玄米餅に含まれる豊富な食物繊維と発酵食品との相性は良く腸内環境の改善も期待できます。

7つ目は、おろし大根+ポン酢でさっぱり玄米餅で焼いた玄米餅にたっぷりのおろし大根をのせてポン酢をかければさっぱりといただけます。油を使わないため軽く胃に負担をかけたくないときにもおすすめです。大根の酵素が消化を助けてくれます。

8つ目は4つ目はアボカドチーズ焼きで焼いた玄米餅にアボカドととろけるチーズをのせて焼いたり山葵醬油で和風にいただくこともできますしオリーブオイルが良く合います。良質な脂質を加えることで栄養価がさらにアップします。

9つ目はとろけるチーズは多くの方から好評でお好みでハチミツをかけると腹持ち良く栄養バランスのとれた軽食になります。

10個目はトマトソース+チーズでピザ風玄米餅でこんがり焼いた玄米餅にトマトソースを塗り、とろけるチーズをのせてさらに焼けば、もっちりピザ風玄米餅の完成です。お好みでバジルやオレガノを加えると風味が豊かになります。食べ応えがあり洋風アレンジとして子どもにも人気の食べ方です。

他にもたくさんのアレンジレシピを工夫することで飽きずに食べ続けられます。続けることで玄米の健康効果他を得ることができます。

玄米餅のアレンジ料理|簡単+栄養満点レシピは?

玄米餅のアレンジ料理として上でご紹介した食べ方でも十分満足できますがここでは簡単にできて栄養価の高い玄米餅を使ったアレンジ料理をご紹介します。

1つ目は雑煮としたり味噌汁などに入れて煮込む方法で、だしの風味と合わさり柔らかくなりとても食べやすく美味しくいただけます。

2つ目は洋風スープ玄米餅です。野菜を煮込んだ豆乳スープ・トマトスープ・トマトスープに玄米餅を加えることでGABAやビタミン類と一緒に食事としての満足感を得られます。体が温まり朝食にも適しています。

3つ目は玄米餅を1cm四方に刻んで野菜と炒めておかず風にするレシピで醤油やごま油で味付けすることで和風のおかずになります。

4つ目は玄米餅の照り焼きチキン包みで焼いた玄米餅を甘辛く味付けした鶏もも肉と一緒にフライパンで焼いて仕上げます。たれのコクが餅に染みて、ご飯がわりにもなります。

5つ目は玄米餅入りチーズ入りお好み焼き風で千切りキャベツを加えた生地を薄めに焼いたお好み焼きにして細かく切った玄米餅やチーズを混ぜて焼きます。とろけたチーズと玄米餅のコラボで満足感ありの料理となります。

6つ目は玄米餅と厚揚げの甘味噌炒めで玄米餅と厚揚げを一口サイズに切り、ごま油で焼き目をつけたら甘味噌(味噌+みりん+少量砂糖)で炒め絡めます。

7つ目は玄米餅入り根菜の煮物でれんこん・ごぼう・にんじんなどの煮物に焼いた玄米餅を仕上げに加え出汁を吸わせます。時間が経ってもモチモチ感が残るのが特徴です。

8つ目は玄米餅のベーコン巻き焼きで玄米餅を一口サイズに切ってベーコンで巻きフライパンでじっくり焼きます。外はカリッと中はモチモチで黒こしょうをふると大人向けの味に仕上がります。

9つ目は玄米餅とツナの味噌マヨグラタンで玄米餅・ツナ・玉ねぎ・味噌+マヨネーズを混ぜて耐熱皿にのせチーズをトッピングしてオーブンなどで焼くだけで味噌のコクとツナの旨みで主菜にもなります。

10個目は玄米餅の甘辛そぼろあんかけで焼いた玄米餅に鶏ひき肉・玉ねぎ・にんじんを炒めて甘辛く味付けしたそぼろあんをかけます。水溶き片栗粉でとろみをつけると絡みがよく餅の食感と具材の旨みがバランス良く合わさります。タンパク質と野菜が一度にとれるボリュームおかずです。

これらのレシピはすべて具材や調味料がシンプルで玄米の風味を活かしたもので組み合わせによってGABAや食物繊維などの栄養素をより効果的に摂取できます。

玄米餅の作り方は? 家庭での手作りレシピ

玄米餅は市販でも購入できますが家庭で手作りすることも可能です。手間はかかりますが素材や味にこだわりたい方にとっては一つの選択肢になります。

ここでご紹介するのは伝統的な蒸し&つきの製法を取り入れた本格的な玄米餅の作り方で少量から始めたい方や、もちつき機がある家庭で取り入れやすい方法です。

まず玄米もち米(少し精米されたものでも可)を洗い一晩水に浸します。これは玄米の芯まで十分に水を含ませるためで、その後ザルにあげて30分ほど乾かすことで蒸し上がりがふっくらします。

次に蒸し器(できれば木枠のセイロ)にさらしを敷いて玄米を1時間ほど蒸します。木枠を使うのは湿気の逃げを抑え餅の食感がよく保たれるためです。蒸し上がった玄米は熱いうちにもちつき機に移し約4〜5分間つきます。粒が残るぷちぷち感を残すか滑らかに仕上げたいかは好みによってつき上がり具合を見ながら調整できます。

最後に熱気が引いてきたら木の板やまな板に、もちとり粉を薄くふった上に取り出し好みの形に成形します。平たく伸ばした切り餅でも丸くして鏡餅のようにするのも良いですし棒状に伸ばして切る「とぼ餅」スタイルも手軽ですし余熱があるうちにカットすると切りやすいです 。

この方法は家庭でも取り組みやすく玄米の粒感や香ばしさを感じられる本格的な仕上がりになります。手間はかかりますが自分で作ることで材料の安心感と味の満足が得られます。作り置きしておけば必要なときにすぐに食べられる便利な食事になります。

時短して玄米餅を作る方法は?

時短して玄米餅を作りたいときは例えばアルファー食品のぷちっともち玄米であれば無洗米で白米モードで炊けますが一味違うもちもち食感と甘みがあります。玄米餅にするのもおすすめで炊き上げた後軽く蒸して餅つき機などでつき上げることができます。

手作り玄米餅と市販品の違いとは?

玄米餅には家庭で手作りする方法と市販品を購入する方法がありますが両者には明確な違いがあり、それぞれの特徴を理解して選ぶことが大切です。

まず食感の違いですが手作り玄米餅はお好みで粒感を残すことができますが仕上がりに個体差が出やすくなります。一方で市販品は均一に加工されておりモチモチ感や弾力が安定していますのでなめらかな舌ざわりを重視する人には市販品が向いています。

保存性にも違いがあり手作りの玄米餅は保存料を加えないため常温では日持ちせず冷凍保存が前提となります。対して市販の玄米餅は真空パックや個包装など保存性を高める加工がされており常温でも一定期間保存が可能ですので忙しい中でも常備したい場合には市販品が便利です。

コスト面では玄米を自分で用意して手作りした方が安く済む場合もあります。ただし手間と時間を考えると少量だけ必要な場合は市販品の方が現実的です。家庭での手作りには浸水・蒸し・つき・成形・保存といった複数の工程が必要です。目的やライフスタイルに応じて手作りと市販品の使い分けが効果的です。

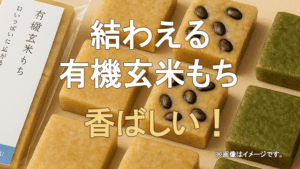

おすすめ玄米餅:結わえる玄米餅

結わえるの玄米餅は玄米を無理なく美味しく食べ続けることを提案するブランドの考え方が反映されています。玄米の風味や食感を生かしながら日常の食事に取り入れやすい形に仕上げられています。

ラインアップは3種類あり玄米本来の味わいを楽しめるプレーン香ばしさと深みが加わる黒豆やさしい香りが特徴のよもぎが用意されています。いずれも原材料は玄米と副素材のみで添加物や保存料は使用されていませんので風味がはっきりと感じられます。

個包装タイプのため必要な分だけ取り出して使える点も便利です。焼き調理がしやすく加熱後も食感が硬くなりにくい工夫がされています。手間をかけずに玄米を取り入れたい人にとって扱いやすさと安心感の両立が意識された商品といえます。

利用者の声としては、もちもちとした食感が印象的で普通の白米餅より満足感があると感じる人も多いようです。朝食に1個焼くだけで十分と感じられる点や味の種類があることで続けやすい点も評価されています。忙しい日常の中でも無理なく玄米を楽しめる工夫が詰まった玄米餅です。

結わえる

有機玄米もち

国産の有機玄米のみを原料に使用し農薬や化学肥料に頼らず育てられたお米から作られた玄米もちです。原料の段階から安心感を大切にし素材の持ち味が損なわれない製法が選ばれています。

製造には昔ながらの杵つき製法が用いられており玄米ならではのコシと自然な弾力がしっかりと感じられます。焼き上げると表面は香ばしく中はもっちりとした食感に仕上がります。

口に運ぶと玄米特有の香ばしさと穏やかな甘みが広がり噛むほどに味わいが深まります。玄米の栄養を余すことなく取り入れられる点に加え歯切れの良さも心地よく素材そのものの力を感じられる玄米もちです。

玄米餅の冷蔵・冷凍保存の基本は?

玄米餅を安全かつ美味しく保つためには正しい保存方法を理解しておくことが重要です。基本的に玄米餅は冷蔵よりも冷凍保存に向いています。冷蔵庫では乾燥や硬化が進みやすく風味が損なわれやすいためです。

玄米餅を安全かつ美味しく保つためには正しい保存方法を理解しておくことが重要です。基本的に玄米餅は冷蔵よりも冷凍保存に向いています。冷蔵庫では乾燥や硬化が進みやすく風味が損なわれやすいためです。

冷凍保存をする際は1個ずつラップで包み密閉できるフリーザーバッグや保存容器に入れて保存します。空気に触れると乾燥や霜付きの原因になるため、できるだけ密封することが大切です。冷凍庫では約2〜3週間程度は保存可能です。

市販品の場合は真空パックや個包装で販売されていることが多く開封前は常温保存が可能な商品もあります。ただし開封後は冷凍保存を基本とし乾燥を防ぐためにしっかりと密閉します。

冷蔵保存については短期間で消費する場合に限り有効ですが食感が硬くなりやすく再加熱しても元の柔らかさを取り戻しにくい場合もあります。冷蔵庫内の乾燥や他の食品のにおい移りも心がけておきましょう。

手作り玄米餅も市販品も保存時の温度と湿度の管理が味や食感に影響を与えます。少しの手間で品質を保つことができるため保存方法にも気を配ります。

解凍・温め方のコツは? 焼く・煮る・レンジで再加熱

冷凍した玄米餅を美味しく食べるには解凍と加熱の方法がポイントになります。方法によって仕上がりの食感が変わるため目的に応じた加熱方法を選ぶことが大切です。

最も基本的なのがオーブントースターでの加熱です。冷凍状態のままアルミホイルに包み3〜5分ほど中火で焼いたあと包みを外してさらに表面をこんがり焼くと香ばしく仕上がります。中まで熱が通り表面がパリッとすることで玄米の風味が引き立ちます。

煮込み調理の場合は冷凍のまま直接スープに入れることも可能です。だしや具材とともに弱火で5〜7分程度煮ると柔らかくなりスープの味が染み込みます。味噌汁や雑煮など和風料理との相性が良いですがポトフやミネストローネでも活用できます。

電子レンジを使用する場合は耐熱皿に玄米餅を置き少量の水をふりかけてラップをかけて加熱します。600Wで1個あたり40〜60秒が目安で加熱ムラを避けるために途中で裏返すことも効果的です。膨らみすぎを防ぐために短時間ずつ様子を見ながら温めると安全です。

再加熱の際は加熱しすぎによる硬化や破裂に注意が必要です。焦げつきを防ぎながら中までしっかりと温めるには時間と火加減の調整が鍵になります。これらの方法のように工夫することで冷凍玄米餅も美味しく楽しむことができます。

玄米餅の賞味期限はどれくらい?

玄米餅の賞味期限は保存方法と包装状態によって大きく変わります。まず常温での保存が可能なのは未開封でかつ真空パックや個包装されている市販品に限られます。これらは製造日から2か月〜6か月程度の賞味期限が設定されていることが多く直射日光を避けて冷暗所に置くことが推奨されています。

市販の玄米餅を開封したあとは冷蔵庫で3日〜1週間程度が目安とされます。手作りの玄米餅も冷蔵では乾燥しやすく硬くなる傾向がありますので早めに消費することが望ましいです。

冷凍保存を行えばより長期の保存が可能です。ラップで包んだうえで密封袋に入れた状態で冷凍すれば家庭用冷凍庫で2〜3週間程度まで美味しく食べられます。冷凍焼けを避けるために、なるべく空気を抜いて保存することが大切です。

個包装と真空パックの違いも保存期間に影響します。真空パックは酸化を抑えることができるため未開封であればより長期の保存が可能です。

個包装は使い勝手に優れていて常温保存できますが開封後は劣化が早いため一度開けたら速やかに消費するか冷凍・冷凍保存に切り替える必要があります。

パッケージの記載された期限を守り保存状態に応じた管理を行うことで玄米餅を安全に美味しく楽しむことができます。

賞味期限切れの玄米餅は食べられる? 見分け方と注意点

賞味期限が過ぎた玄米餅を食べてもよいかどうかは保存状態・見た目・においのチェックが大切です。まず確認すべきはカビの有無です。表面に白・緑・黒い点状の変色がある場合はカビの可能性が高くなります。この場合は安全のため廃棄が推奨されています。

次に乾燥の状態を確認します。ラップなしで冷蔵保存した玄米餅や長期間保存したものは表面が乾き、ひび割れが生じることがあります。乾燥自体は必ずしも食べられない原因とはなりませんが食感が悪くなり加熱しても元の状態に戻りにくくなります。

異臭がする場合には要注意です。酸っぱいにおい・発酵臭・カビ臭がする場合には腐敗や微生物汚染の可能性が考えられます。加熱しても安全性は確保できないため食べるのは避けるべきです。

未開封の市販品で賞味期限を数日〜1週間程度過ぎただけの場合には保存環境が適切であれば問題なく食べられる場合もあります。ただし自己判断に頼らず目視と嗅覚による確認をしてみることが重要です。

安全に食べるためには期限内に食べきるのが基本です。不安がある場合には無理に食べず、新しいものを準備するのが安心です。

玄米餅が向いているのはどんな人?

玄米餅は栄養価が高く腹持ちのよい主食として幅広い人に適していますが特に向いているのは次のようなタイプの方です。まず健康志向の人で玄米には精白米にはないビタミンB群・マグネシウム・GABAなどが含まれており日々の食事から自然なかたちで栄養を摂取したい方にとって理想的です。

次に和食中心の食生活をしている人で味噌汁・煮物・漬物との相性が良いため白米の代わりに玄米餅を取り入れることで無理なく食卓に組み込むことができます。

またよく噛んで食べる習慣を大切にしている人にも向いています。玄米餅は噛みごたえがあり咀嚼回数が自然と増えるため満腹感を得やすく過食を防ぐ助けになります。

一方で胃腸が弱い人や噛む力が低下している人は注意が必要で食物繊維が多くコシのある食感のため体調や年齢によっては消化しにくいことがあります。加熱や調理方法を工夫することで対応は可能ですが初めて食べる場合には少量から試すことが推奨されます。

玄米餅は万人向けではありませんが自分の体質や生活スタイルに合えば無理なく続けられる健康的な主食になります。

玄米餅はダイエットや健康に向いている?

玄米餅はダイエットや健康を意識した食生活に適している食品といえます。まず注目されるのはGI値の低さです。GI値とは食後の血糖値の上昇度合いを示す指標であり普通の白米餅がGI値85前後とされるのに対し玄米餅は約55〜60と低くなっています。

血糖値の上昇が緩やかになることでインスリンの急激な分泌を抑え脂肪の蓄積を防ぐ効果が期待されます。

玄米餅には食物繊維が豊富に含まれており腹持ちの良さに貢献します。よく噛む必要があるため満腹中枢が刺激され少ない量でも満足感を得やすくなります。間食を減らしたい人や食べ過ぎを防ぎたい人にとっては玄米餅が有効な選択肢となります。

栄養面でも優れていて玄米餅にはビタミンB1・ビタミンE・マグネシウム・鉄分などが含まれ代謝・血流のサポート・疲労回復にも役立つとされています。普通の白米餅と比べてカロリーはほぼ同程度ですが栄養価の密度が高いという特徴があります。

ただし食べ方には注意が必要です。あんこ・きなこ・砂糖醤油など高カロリーなトッピングはよく合いますのでこれらを組み合わせすぎると摂取カロリーが増えてしまいます。

素焼きにしたりスープに入れて野菜と一緒に食べるなどシンプルで栄養バランスの良い組み合わせが望まれます。玄米餅は主食の置き換えとして健康的な食習慣をサポートしてくれる食品です。

よくあるQ&A|玄米餅の素朴な疑問にも答えます

よくある玄米餅についての疑問に答えていきます。

Q:子どもや高齢者にも玄米餅は食べられますか?

A:噛む力に不安がある方には注意が必要です。玄米餅はコシが強く、のどにつまらせやすいため小さく切る・煮込んで柔らかくするなどの工夫が必要です。離乳期の子どもや嚥下力の弱い高齢者には避けた方がよい場合もあります。

Q:毎日食べても問題ありませんか?

A:栄養バランスが整っていれば毎日食べても問題ありません。むしろ白米よりも栄養素が多く腹持ちも良いため主食としても継続する価値がありますが食べ過ぎることなく一般的な適量は守ることが大切ですしあんこや砂糖醤油など高カロリーなトッピングには注意が必要です。

Q:常温保存は本当にダメですか?

A:未開封で真空パックされた市販品であれば常温保存が可能なものもあります。ただし開封後は乾燥やカビのリスクが高まるため冷蔵または冷凍での保存が基本です。特に手作り玄米餅は常温保存に向いておらず食中毒防止の観点からも冷凍保存が安心です。

このように玄米餅は扱いにコツが必要ですが知っていれば不安なく日々の食事に取り入れられます。

ここでおすすめ製品のもち米の玄米で100%国産米を使用プラス洗米不要で白米モードで炊けるもちもち食感のアルファー食品ぷちっともち玄米にご興味がおありの方は下の緑色のボタン方内部リンクしておりますので詳しくご覧くださいませ。

あとがき|玄米餅をもっと美味しく日々の食卓に

玄米餅は白米餅とは異なる味わいや食感を持ちながら栄養面では優れた主食の一つです。食物繊維・ビタミンB群・ミネラル・GABAなどを自然なかたちで摂取できるため体の内側から整えたいと考える人にとって毎日の食卓に取り入れる価値があります。

焼くだけでなく煮込みやアレンジレシピによって食べ方の幅が広がります。噛みごたえがあることで満足感も得られやすくダイエットや間食防止にも役立ちます。保存や解凍のポイントを押さえることで手軽に続けやすい食品になります。

ただしすべての人に万能ではなく噛む力や胃腸の状態に応じた工夫が必要です。まずは一つずつ試しながら自分に合った調理法や味付けを見つけていくことが玄米餅を美味しく楽しむ第一歩になります。

忙しい日々のなかでも体にやさしい選択を少しずつ重ねていくことで気づけば習慣が変わり食卓の中心も自然に変わっていきます。玄米餅はそんな変化を後押ししてくれる存在です。今日の一食からぜひ気軽に取り入れてみてください。それでは良い玄米ライフをお送りくださいませ!