発芽玄米を作るときに「どのくらい芽が出れば発芽玄米といえるのか」という点が気になります。健康効果や栄養価について語られることが多い発芽玄米ですが実際に台所で扱う際には見た目の変化が手がかりとなります。

このコンテンツでは発芽前の玄米と発芽後の玄米を比べたときの外観の違い、そして炊き上げた後にどんな姿に変わるのかを丁寧に解説します。観察ポイントを意識しながら読むことで自宅で「ちゃんと発芽しているかどうか」を判断できるようになります。

スポンサーリンク

発芽玄米とは?基本の特徴と選ばれる理由

発芽玄米とは通常の玄米を一定時間水に浸し胚芽部分から0.5〜1ミリほど芽が出た状態を指します。見た目は玄米と大きく変わらないように感じますが胚芽がふっくらと膨らみ色合いがやや柔らかくなるのが特徴です。通常の玄米は精白されていないためビタミンB群やミネラルや食物繊維を豊富に含みますが硬さや消化のしにくさが課題とされてきました。そこで注目されたのが発芽というプロセスを経た発芽玄米です。

発芽の仕組みは種子が芽を出す準備を始めるとき眠っていた酵素が活性化することにあります。この働きによってアミノ酸の一種であるGABAが増えタンパク質やでんぷんの一部が分解され消化吸収が良くなると考えられています。つまり発芽によって栄養素の利用効率が高まり食べやすさも向上するのです。

さらに発芽玄米は健康志向の高まりとともに主食として注目されています。白米よりも栄養価が高く通常の玄米よりもやさしい食感と甘みを持つため続けやすいことも理由の一つです。日常に取り入れる際には見た目や炊き上がりの違いを知っておくと安心して活用できます。

発芽前の玄米の見た目

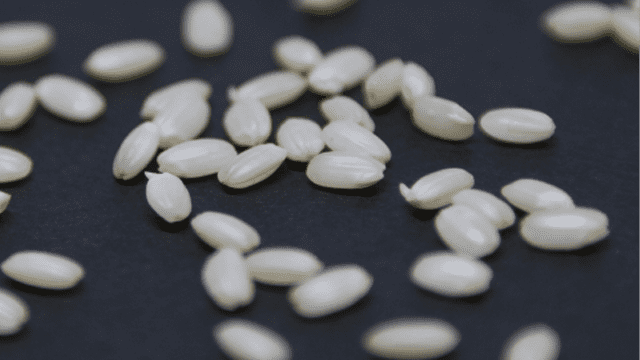

発芽前の玄米は通常の玄米で粒は硬い殻に覆われ透明感がなく全体に黄褐色から淡い茶色の色合いをしています。粒の大きさは品種や精米時の条件によって若干異なりますが全体に均一で角が立った印象を持ちます。指で触れると固さが際立ち爪で強く押しても簡単には割れない強度を持ちます。

玄米の外層は糠層と呼ばれる部分で多くの食物繊維やビタミンやミネラルを含んでいます。この層は発芽前にはまだ閉じた状態で胚芽部分も眠ったままです。そのため外観としては変化がなく内部で発芽の準備が始まっていることを肉眼で確かめることはできません。

見分けのポイントは水に浸す前後の状態を比較することです。浸水前の玄米は乾燥しており粒の表面はややざらついています。色も落ち着いた濃いめの茶色で光沢は少なく全体にマットな印象を与えます。浸水を始めると少しずつ水を吸い胚芽が柔らかくなる準備をしますがこの段階ではまだ外見的に大きな変化は現れません。

発芽後の玄米の見た目

発芽後の玄米は発芽前と比べて外観に明確な変化が見られます。最も分かりやすいのは胚芽部分の膨らみです。小さな突起が白くふくらみ先端から0.5〜1ミリ程度の芽がのぞくことで発芽が確認できます。肉眼でわずかながら芽の白い膨らみを家庭でも観察できます。

色合いにも変化が生じます。発芽前の濃い茶色に比べ発芽後はやや明るい黄褐色へと移行し粒の表面にほんのりとした光沢が出る場合があります。これは水分を吸収して内部が柔らかくなることで外皮が透けるように見えるためです。品種や水温によって差はありますが発芽した粒は全体にふっくらした印象を与えます。

発芽の進行は浸水時間に左右されます。一般的な家庭環境では20度前後の水温で24時間から36時間ほど浸すと発芽の兆しが現れます。芽が出る長さは0.5〜1ミリ程度が目安でありそれ以上に伸ばす必要はありません。長く浸水させすぎると芽が育ち過ぎて風味に青臭さが出ることもあります。

発芽後の玄米は外観の変化に加え内部でも酵素が活性化し栄養や風味が変化しています。そのため見た目の変化を確認できれば食べやすさや旨みの向上が期待できる状態ですので発芽の段階を知ることは発芽玄米の観察ポイントになります。

炊いた後の発芽玄米の見た目

発芽玄米は炊き上げることでその魅力が最も分かりやすく現れます。発芽前の硬い殻に覆われた姿や発芽直後の白い芽の兆しとは異なり炊いた後は全体にふっくらと膨らみややもっちりとした光沢を放ちます。粒の表面は吸水で柔らかさを増し茶碗に盛った瞬間に健康的で温かみのある印象を与えます。

粒の先端に残る胚芽の部分は特徴的です。発芽によって膨らんだ胚芽は炊飯後さらに柔らかくなり小さな白い点として確認できます。この部分は噛むとほぐれやすく全体の食感に優しいアクセントを添えます。粒立ちはしっかり残っているためべたつきは少なく一粒ごとに存在感があり口の中で噛み進めるほど甘みが広がります。

また白米とブレンドしたときには違いがより際立ちます。白米が炊き上がりで透き通るような白さを見せるのに対し発芽玄米は黄金色に近い落ち着いた色合いを示します。そのため同じ茶碗の中でも彩りにコントラストが生まれ視覚的にも栄養価の高さを印象づけます。割合を調整することで色合いや食感のバランスを好みに合わせられる点も実用的です。

このように炊いた後の発芽玄米は外観の美しさと食べやすさが同時に高まります。見た目の変化を理解することで単なる主食ではなく日常を豊かにする食材としての魅力を実感できます。

ここで玄米のおすすめ製品や食べ方についてご興味がおありの方は下のボックスから内部リンクしておりますのであわせてお読みくださいませ。

見た目の変化と食感の関係

発芽玄米は発芽前から炊き上げまでの過程で外観が段階的に変化しますがその変化は食感とも深く結びついています。発芽前の玄米は殻が硬く粒は乾いた色合いを保ち噛んだときには強い抵抗を示します。外見の硬さはそのまま食感に直結しており消化にも時間がかかるのが特徴です。

一方で発芽が始まると胚芽が膨らみ白い芽が現れ粒全体がふっくらとした印象へ移ります。この見た目の変化は内部の酵素が働き、でんぷんやたんぱく質が分解され始めている証でもあり噛んだときの柔らかさや舌触りの向上につながります。外観に明るさや光沢が増す段階で既に食べやすさが高まっているといえます。

炊き上げ後にはさらに違いが際立ちます。発芽玄米は黄金色を帯び粒立ちが残る一方外皮が柔らかくなり噛み進めるほど甘みが広がります。通常の玄米では粒が固く歯ごたえが勝り色も濃い茶色が残りますが発芽玄米は全体に明るく食欲をそそる外観を示します。見た目がやわらぎを持つことは食感の軽やかさや満足感とも結びつきます。

このように発芽玄米は見た目の段階的な変化がそのまま食べやすさや味わいの深まりを示す指標となります。視覚で変化を確認できれば口にしたときの感覚が理解しやすくなります。

家庭での観察ポイント

発芽玄米を家庭で扱うときは工程ごとの外観の変化を意識すると理解が深まります。浸水から発芽そして炊飯までの流れを順に観察すればどの段階で変化が起きているのかを自然に把握できます。

浸水の段階ではまず粒の表面に変化が現れ乾いた状態では黄褐色で艶が少ない粒が水を含むことでやや明るい色合いを帯び表面もなめらかに映ります。触れると固さは保ちながらもわずかに弾力を感じるようになります。これは水分が内部に浸透し始めたサインです。

次に発芽の段階では胚芽が膨らみ小さな白い突起が確認できます。芽が0.5ミリから1ミリ程度伸びれば十分な発芽と判断できます。色合いはさらに柔らかさを増し全体がふっくらした印象を与えます。この違いは肉眼でも確認しやすく家庭でのチェックに最も適したタイミングです。

炊飯を終えた段階では黄金色に近い色調となり粒ごとに光沢を帯びます。胚芽部分は白くやわらかく残り粒立ちは崩れずふっくらと仕上がります。この見た目は発芽玄米が十分に完成したことを示しています。観察を続けることで発芽玄米がただの穀物ではなく変化を楽しめる食材であると分かります。

スポンサーリンク

よくある質問|発芽が分かりにくい時の対処法

発芽玄米を家庭で扱うと芽がなかなか確認できないことがあります。まず芽が出にくい場合は水温や時間が影響しています。水温が低いと発芽が進まず見た目に変化が出ませんので、その場合は少し温かい環境で浸水させると改善することがあります。芽が確認できなくても粒が柔らかくなり白い胚芽がふくらんでいれば発芽は始まっていると考えてよいでしょう。

一方浸水時間が長すぎることがないように注意が必要で長時間浸すと芽が伸びすぎることがあります。また色の変化も見逃さずに水が濁っていたり粒が黒ずむような場合は水を替えたり浸水時間を調整します。

発芽が分かりにくいときは取り出してまな板や濃い色の皿の上に乗せて虫眼鏡などを使って胚芽部分をじっくり観察するのが最も確実で小さな膨らみや白い点が見えたらそれが発芽のサインになります。環境や時間に気を付けて発芽の状態を見分ければ安心して発芽玄米を楽しめます。

どれくらい発芽していれば良いのか?

発芽玄米はどの程度芽が出れば良いのででしょうか。一般的な目安は胚芽から0.5ミリから1ミリほど芽が出た状態です。この段階で発芽による栄養変化は十分に起こっており家庭で食べるには最適とされています。

それ以上に芽を伸ばしても栄養的なメリットは大きく増えません。むしろ長く伸ばすと風味に青臭さが出たり粒が柔らかくなり過ぎることがあります。発芽を確認するうえでは芽の長さよりも胚芽部分がふくらんで白さが増しているかどうかを観察することが大切です。

家庭での見分け方としては浸水後一粒を取り出し胚芽の部分をよく見ることです。小さな白い突起が確認できれば十分発芽していると判断できます。芽の出方には多少のばらつきがありますので全体的に発芽するのをある程度待ちます。芽が少しのぞけば発芽玄米の栄養価は現れていると判断します。

発芽の程度による栄養の違い

発芽玄米の魅力は栄養面にありますがその効果は発芽の程度によって変化します。発芽が始まると酵素が活性化し内部で眠っていた成分が働き出します。その結果アミノ酸の一種であるGABA(ギャバ)が増えストレス緩和やリラックス作用に役立つとされています。さらにでんぷんやたんぱく質が部分的に分解されるため吸収効率も高まります。

ただし芽が長く伸びれば栄養価が際限なく高まるわけではありません。発芽が進んでもGABAの増加があるわけではなく全体の栄養成分も大きく変わりません。その代わりに水分を多く含むため粒が柔らかくなり消化にやさしいという特徴が出ます。

家庭で発芽朝せる場合は芽が0.5ミリから1ミリほど伸びた時点で十分です。この段階で栄養の変化は起こっており過不足なく取り入れられます。

発芽の程度による風味と食感の違い

発芽の進み具合は栄養だけでなく風味や食感にも影響を与えます。発芽が浅い段階では普通の玄米に近い香ばしさが残り噛み応えも強めです。粒がしっかりしているため噛みしめるほどに素朴な味わいが感じられます。

芽が0.5ミリから1ミリほど伸びた適度な発芽では甘みと旨みが増し全体にまろやかな味へと変わります。外観も明るさを帯び食欲をそそる印象になります。炊き上げ後は粒立ちが整い噛むほどに優しい甘さが広がるため多くの人に好まれます。

一方で発芽が進みすぎると粒はさらに柔らかくなりますが同時に青臭さを感じることがあります。食感は軽くなりますが香りの面では好みが分かれる場合があります。そのため風味と食感のバランスを考えると適度な発芽で止めるのが望ましいといえます。

スポンサーリンク

あとがき

発芽玄米の魅力は栄養や効果だけでなく外観の変化にあります。発芽前の硬さや濃い茶色から始まり浸水後に胚芽が膨らみ白い芽が顔を出し炊飯を経て黄金色に輝く姿へと移り変わります。この過程を理解することで台所での安心感が高まり日常のご飯が学びの時間へと変わります。

また見た目は食感や風味と結びついています。芽が浅ければ玄米に近い香ばしさが残り適度に発芽すれば甘みや旨みが増し発芽が進み過ぎれば柔らかさが増す一方で青さを感じることもあります。つまり発芽の程度を知ることは味覚と栄養を最適に取り入れるための指標となります。

適度な発芽具合は胚芽から0.5ミリから1ミリほど芽が伸びた段階です。この状態で栄養の変化は十分に起こっており風味のバランスも整っています。外観を手掛かりに発芽の進み具合を見極めれば家庭で無理なく発芽玄米を楽しむことができます。

見た目の変化を知り適度な発芽を意識することで栄養と美味しさを両立できる食習慣が生まれます。発芽玄米はただの主食ではなく日々の食卓に学びと発見をもたらす存在といえるかもしれません。

さらに玄米のおすすめ製品や食べ方についてご興味がおありの方は下のボックスから内部リンクしておりますのであわせてお読みくださいませ。

他にも玄米についてご興味がおありの方は下の関連記事もご覧ください。それではよい玄米ライフをお送りくださいませ!