玄米を食べ始めてからおならが増えたり便がゆるくなったり眠気や肌荒れが出てとまどうことはありませんか?それは体が好転し始めているサインかもしれません。体にいいと聞いて始めた玄米で不調が出るのは不安になりますがそれにはきちんとした理由があります。

このコンテンツでは「玄米の好転反応」について医学的知見や栄養的背景をもとにわかりやすく整理しています。おなら・下痢・便秘・眠気・肌荒れなど実際によくある反応とその原因や安全に続けていくための調整法まで詳しく解説します。

スポンサーリンク

玄米の好転反応とは何か? 基本の仕組みと考え方

玄米を食べ始めると一時的に体調が変化することがあります。これを「好転反応」と呼びます。体が悪くなったわけではなく好転する途中で一時的に表れる変化として知られています。断食や漢方療法などでも同様の反応が見られることがあります。

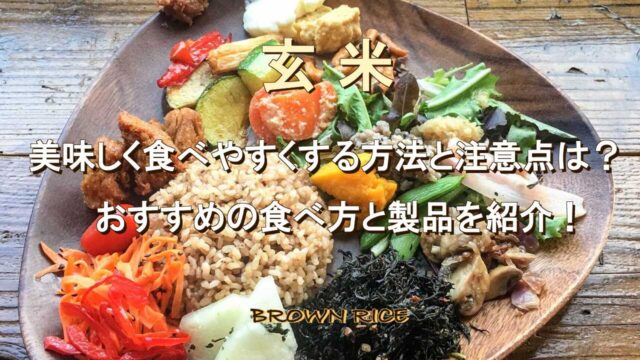

玄米には精白された白米には含まれていない外皮や胚芽が残っており食物繊維・ビタミン・ミネラルが豊富に含まれています。特に不溶性食物繊維は腸内の不要物の排出を促す食材として注目されています。

そのため玄米を食べ始めて腸が活発に動き出すとガスが溜まったり便の状態が変わったりすることがあります。また腸内環境が急に変わることで一時的にだるさや眠気を感じるケースもありますがこれは好転する過程で起こる自然な反応です。

玄米は消化に時間がかかるためしっかり噛むことが求められます。噛むことで唾液や消化液の分泌が促進され消化吸収のプロセスが整います。反応が出る場合は多くが食べ方や量に関係しています。

医療機関や栄養学の資料によれば玄米に特定の副作用は確認されておらずこれらの反応は好転のための体の調整反応です。好転反応は体が整う前の通過点として起こるものであり適切に向き合えばその後の体調の変化につながっていきます。

焦らず無理せず体の声を観察しながら続けていくことが基本です。ただし症状が治まらなかったりさらに強く出る場合には食べる量や調理方法を見直すことが大切です。長引く場合は医師や専門家に相談してください。

おならが増えるのはなぜ? 腸内細菌の反応とガスの関係

玄米を食べ始めてすぐに「おならが増えた」と感じる方は少なくありません。それは腸内細菌のバランスが変化する過程で一時的にガスの発生量が増えるためです。

玄米には白米よりも多くの不溶性食物繊維とオリゴ糖が含まれておりこれらが大腸に届いて腸内細菌のエサになります。腸内には善玉菌・悪玉菌・日和見菌が存在しており食事内容によって勢力が変わっていきます。

玄米を取り入れると善玉菌が好む栄養素が多く供給され腸内環境が整っていくのですがその切り替えの過程でガスが発生しやすくなります。特に発酵の過程で生じる水素やメタンといったガスはおならの主成分になります。

善玉菌の活動が活発になりはじめると古い腸内の物質や老廃物を押し出そうとする動きが高まりガスの排出量が増えます。この変化は一時的なものであり腸内フローラが落ち着いてくると次第におならの頻度も匂いも軽減していきます。

善玉菌が優位になるまでは数日から1週間程度かかる場合もあり個人差がありますが特別な異常ではありません。玄米を噛まずに早食いすると消化不良を起こしやすくなりさらにガスの発生が増える傾向があります。

対策としてはしっかり噛むことと水分をしっかり摂ることが基本になります。腸の声としておならが増える時期は整うサインでもあります。

下痢や軟便になる理由と見分け方は?

玄米を食べたあとに下痢や軟便になることがあります。これは玄米に含まれる食物繊維の作用によって腸が活性化され排出が促されることが一因です。とくに整腸が進む初期には腸内にたまっていた老廃物が動き出し水分の多い便となって出てくることがあります。

不溶性食物繊維は水分を吸収して腸のぜん動運動を刺激し便通を促します。腸内環境が乱れていた状態から玄米のような腸を整える食を急に取り入れると腸が活性化しすぎて一時的に下痢のような症状が出る場合があります。

この現象は「排出反応」とも呼ばれ体内のリズムが変化している証とされています。実際には数日〜1週間程度で安定することが多く水分と塩分を意識して補いながら様子を見ることで無理なく乗り越えることができるとされています。

ただし見極めが重要で玄米の摂取量が多すぎたり冷たい状態で食べたりすると消化に負担がかかり不調の原因となることもあります。また玄米が体質に合わない場合や消化機能が弱っているときには下痢が長引くこともあります。

目安として2〜3日で落ち着く場合は好転反応の範囲とされますが1週間以上続く場合や体力が低下している時は量を減らすか加熱時間を長くするなど工夫が必要です。下痢のような反応も体の調整の一部として正しく対応すれば玄米の良さが活きてきます。

便秘になることもある? 食物繊維の急増による変化

玄米を食べて便通が整うと聞いていたのに便秘になったという声があります。これは主に食物繊維の急な摂取と水分不足の組み合わせが原因で玄米には不溶性食物繊維が豊富に含まれており腸を刺激して排出を促しますが水分が足りないと逆に腸内で詰まりやすくなります。

食物繊維は水を含むことでふくらみ腸内をスムーズに進むようになります。そのため水分摂取が十分でないと膨張したままの状態でとどまり便が硬くなって排出されにくくなります。

また玄米は消化に時間がかかるためよく噛まずに食べると腸で処理しきれず詰まりやガスの原因にもなります。1口30回以上噛むことを意識するだけでも腸の動きが変わり便通の改善につながるとされています。

整腸作用は腸内環境が変わる過程で一時的に滞ることがありその間に便秘のような症状が出る場合もあります。とくに今まで白米や柔らかいものを中心に食べていた方ほど腸が慣れるまでに時間がかかることがあります。

対策としては1回の量を控えめにして水分をしっかり摂り噛む回数を意識することです。野菜や発酵食品を加えることで腸の動きをサポートすることもできます。便秘が続くときは無理せず量を減らして様子を見ながら調整することが大切とされています。

眠気やだるさが出ることはある? 自律神経と玄米の関係

玄米を取り入れ始めてから眠気を感じたりだるさが続いたりすることがあります。これは副交感神経が優位になり体が休息モードに入っているサインとされています。

玄米を取り入れ始めてから眠気を感じたりだるさが続いたりすることがあります。これは副交感神経が優位になり体が休息モードに入っているサインとされています。

玄米にはGABAやマグネシウムなど神経の働きを整える栄養素が含まれており自律神経の切り替えを助ける働きがあります。

普段交感神経が優位で緊張状態が続いているときに体が好転し始めると一気にリラックス反応が出ることがあります。その結果として眠気や脱力感のような感覚が表面化しやすくなります。

特に夜に玄米を食べる習慣がある場合は副交感神経が働きやすくなり眠気を感じやすくなる傾向があります。この状態はむしろ好転してきている証でもあり体を休ませるチャンスともいえます。

注意が必要なのは眠気が長く続いたり日常生活に支障をきたすようなレベルで出る場合です。その場合は食べ過ぎている可能性や噛む回数が足りないことが原因となっていることもあります。

特に炊き方が硬すぎる玄米は消化に負担をかけやすく全身のエネルギーが消化に集中しやすくなります。眠気やだるさは一過性であることが多く体が整ってくると軽減していきます。自律神経のバランスが変化する過程のひとつとして丁寧に受け止めるてみてください。

肌荒れやニキビはデトックスのサイン?

玄米を食べ始めたあとに肌荒れやニキビが出ることがあります。これは体内に蓄積されていた老廃物や不要物質が排出される過程で一時的に皮膚に表れるデトックスによる好転反応とされています。

玄米には代謝をサポートするビタミンB群や解毒を助けるミネラルが豊富に含まれており肝臓や腎臓の働きを間接的に支える栄養素が多く含まれています。体内処理の過程で排出物が一部皮膚から排出されることがありそれが吹き出物や赤みとなって表れる場合があります。

また腸内環境の変化も肌に影響を与えます。腸と皮膚は密接に関係しており腸内の細菌バランスが整っていく途中でガスや便の状態とともに皮膚にも一時的な反応が現れることがあります。

ただし肌荒れの原因は玄米そのものだけではなく睡眠不足やストレス洗顔習慣なども影響するため総合的に見極めることが大切です。特に皮膚のターンオーバーは28日周期であるため2〜3日で治まる肌荒れは一時的な反応と考えられます。

対策としては玄米を少なめにして野菜や発酵食品と組み合わせ水分をしっかり摂ることが有効です。体の中から整えていくと肌の質感にも変化が出てきます。最初の揺らぎを乗り越えると肌の調子が安定してくる実感が得られることも多くあります。

頭痛・肩こり・体の重さなどの不定愁訴が出る場合

玄米を食べ始めたあとに頭痛や肩こり体の重さを感じることがあります。こうした症状は「不定愁訴」と呼ばれ病名がつかないけれど不調として現れる体のサインとされています。

体内環境が変わる過程で血流や代謝に影響が出ると一時的にこうした反応が出ることがあります。特に玄米にはマグネシウムやビタミンB群が豊富に含まれており神経伝達や血管の調整に関わる成分が整い始めると血流が変化して一時的な違和感を感じることがあります。

またカリウムの作用によって水分代謝が変化するとむくみが解消される過程で倦怠感のような感覚が生まれることもあります。

筋膜の緊張が緩むことで今まで感じなかった重だるさや違和感に気づくようになることもあります。自律神経の切り替えが起こると副交感神経が優位になり体が休もうとするため一時的にだるさや集中力の低下が表れることもあります。

このような不調が数日〜1週間以内で治まる場合は体の調整反応と捉えられます。長引く場合や痛みが強い場合は無理せず玄米の摂取量を減らしたり接種を中止します。

噛む回数を増やすことで負担を軽減できる場合もありますが不定愁訴は体が新しいリズムへと移行する際に現れる橋渡しのような反応とされています。

冷えや発汗など体温変化が起こる?

玄米を取り入れたあとに手足の冷えを感じたり逆に発汗が増えることがあります。これは体温調整の機能が変化している途中で起こる反応であり代謝が切り替わる時期に見られる現象とされています。

玄米にはエネルギー代謝をサポートするビタミンB1やB6が含まれており糖質や脂質の代謝が活性化すると体内での熱産生が高まります。それに伴い汗が出やすくなったり末端の血流に影響が出て冷えを感じることがあります。

また腸内環境が整っていく過程で副交感神経が優位になると体は休息モードに入り血圧や体温がやや下がることがあります。その影響で一時的に寒さを感じやすくなることもありますがこれは体が自ら調整している過程であり異常ではないようです。

冷えを感じたときは温かい飲み物や湯船につかるなど外からのサポートを加えることで体が順応しやすくなります。発汗が気になるときは水分と塩分の補給を意識し代謝の変化を受け入れながら整えていくことが大切です。

体温の変化は体内のエネルギーの流れが切り替わるサインです。しっかり噛んで温かい状態で玄米を食べることが基本であり冷えすぎない工夫を取り入れることでリズムが安定してきます。

気分が落ち込む・不安感が出るのはなぜ?

玄米を食べているのに気分が落ち込む不安感が増すといった声を聞くことがありますが腸内環境の変化と自律神経の切り替えが関係している場合があります。腸と脳は「腸脳相関」と呼ばれる関係性があり腸内細菌の状態が心の状態にも影響することがわかっています。

玄米に含まれる食物繊維や発酵食品と合わせて摂る乳酸菌は腸内フローラを整える働きがありますがそのバランスが変わり始める段階では一時的に神経伝達物質の分泌が不安定になることがあります。

特にセロトニンと呼ばれる幸せホルモンの多くが腸内で作られており腸の働きが変わることで感情面にも一時的な揺らぎが出ることがあります。こうした変化は数日から1週間ほどで落ち着くケースが多く食事と睡眠のリズムを安定させることが回復の鍵になります。

急激に食習慣を変えたり空腹時間を長くしたりすると低血糖による不安感も出やすくなるため少しずつ取り入れることが大切です。気分が不安定なときは味噌汁や白湯など消化のよい温かいものを取り入れ無理せず調整していくことで心身のバランスが安定します。

玄米による気分のゆらぎもまた体が変わるプロセスの一部です。安心して取り組めるペースを見つけながら好転を進めていくことが続けるための土台になります。

ここで玄米の選び方やおすすめ製品にご興味がおありの方は下のボックスから内部リンクしておりますのでご確認ください。

食欲が増す・味覚が変わるのは回復のサイン?

玄米を食べ始めてしばらくすると「食欲が増した」「味がよくわかるようになった」と感じる方がいます。これは代謝が整い体の感覚が正常に戻る過程で見られる反応です。特に栄養吸収の感度が上がってくると体が本当に必要としているものを求めるようになります。

今まで偏った食事や加工食品に慣れていた体は栄養不足を感じにくくなっておりそれが玄米を中心とした自然食に切り替わることでセンサーが回復してきます。その結果として体の欲求が明確になり一時的に「もっと食べたい」と感じることがあります。

味覚の変化も起こりやすくなり化学調味料や過剰な塩分に慣れていた舌が玄米や味噌などの自然な旨味に反応しやすくなりシンプルな味付けでも満足できるようになります。脳内のドーパミンやセロトニンの調整が始まることで味の認識にも変化が表れるからのようです。

食欲が増してもよく噛んで食べることで満腹感が得られやすく過食を防ぐことができます。もし食欲の変化が急激で気になる場合は食事全体のバランスを見直すことが必要で体の声に耳を傾けながら量と質を整えていくことで自然に安定していきます。

食欲や味覚の変化は体が好転し始めているサインであり本来の感覚が戻ってくる過程といえます。

「吐き気」や「胃もたれ」は好転反応?

玄米を食べたあとに吐き気や胃もたれを感じる場合があります。これは主に消化機能との相性や食べ方の問題によって生じる反応です。好転反応と混同されがちですが注意深く見極める必要があります。

玄米は外皮が残っているため白米よりも消化に時間がかかります。よく噛まずに早食いをすると消化器官に負担がかかり胃もたれや吐き気を引き起こすことがあります。また一度に食べる量が多すぎる場合にも同様の反応が出ることがあります。

特に胃腸が弱っている方や体調が万全でない時に硬めの玄米を食べると消化が追いつかず違和感として表れることがあります。これらは好転反応というよりも生理的な過剰負担による反応であり対策が必要です。

まずは玄米を柔らかく炊くことで消化しやすくなります。白米とブレンドしたりおかゆにすることで体への負担を減らすこともできます。噛む回数を増やすことも非常に有効です。それでも反応が強く出る場合は一時的に摂取を控えることも選択肢となります。

本当に合わない場合には無理をせず別の食事を取り入れることで体への負担を避けることができます。吐き気や胃もたれが長引くときは体からの明確なサインと捉えて丁寧に対応していくことが大切です。

スポンサーリンク

子どもや高齢者の好転反応に注意が必要な理由は?

玄米は幅広い年代にとって栄養価の高い食事ですが子どもや高齢者にとっては好転反応が出やすい場合がありますしあるいは出方が異なることがあります。体の消化力や腸内環境が年齢によって違うため導入には工夫が求められます。

子どもの場合は消化器官が未発達で噛む力も十分でないことが多くそのままの玄米を食べると胃腸に負担がかかることがあります。玄米の食物繊維は腸内細菌にとって有効な反面過剰に摂取すると腹痛や下痢につながることもあるため量や調理法を調整することが重要です。

高齢者の場合は胃腸の機能が低下していることがありよく噛まずに食べると詰まり感や食後の不快感につながることがあります。また水分摂取が少ないと便秘が悪化するケースもあります。

そのため子どもや高齢者に玄米を取り入れる場合はまずは少量からスタートしおかゆやリゾットなどやわらかく炊いた形にするのが基本です。白米に混ぜて徐々に割合を増やす方法も有効です。よく噛むことを促しながら水分摂取を増やすことが継続のポイントになります。

好転反応が出た場合は無理せず一度やめてから再開することもできます。年齢や体調に合わせて工夫しながら取り入れることで安心して続けられる玄米生活になります。

症状が強いときの対処法と様子を見るべき期間

玄米を食べ始めて好転反応と思われる症状が強く出たときにはまず無理せず立ち止まることが大切です。吐き気・頭痛・強い下痢・倦怠感などが数日以上続く場合は食べ方や量に原因があることが少なくありません。

最初に見直すべきは「食べ方」です。噛む回数が少ないまま飲み込んでいたり量を一気に増やしていたりすると体が処理しきれず反応が強く出ることがあります。

まずは白米と混ぜる・よく炊いた柔らかめの玄米にする・具だくさんのスープにして摂るなど刺激を和らげる工夫が効果的です。例えば玄米の代わりにおかゆや雑炊などを挟んで胃腸を休ませながら様子を見ます。

発酵食品や具だくさんの味噌汁を加えることで消化を助けることができます。

症状が3日以内に落ち着く場合は好転反応の可能性が高くそれを過ぎても強い不調が続く場合は体質との相性や体調の問題が考えられます。その際は一旦中止して体調を整えたうえで少量から再開することが安全です。

急がずゆるやかに取り入れることが好転反応を乗り越える一番の近道になります。

玄米の種類と加工方法によって反応は変わる?

玄米による好転反応は実は選ぶ玄米の種類や加工方法によって出方が変わることがあります。消化のしやすさや栄養の吸収のされ方に違いがあり自分の体に合う玄米を選ぶことで無理のない玄米生活が可能になります。

玄米による好転反応は実は選ぶ玄米の種類や加工方法によって出方が変わることがあります。消化のしやすさや栄養の吸収のされ方に違いがあり自分の体に合う玄米を選ぶことで無理のない玄米生活が可能になります。

たとえばロウカット玄米は玄米の表面にあるロウ層のみを除去したもので白米に近い食感ながら胚芽とぬか層はしっかり残されています。炊きやすく消化にもやさしいため玄米が初めての方でも取り入れやすい特徴があります。

発芽玄米は玄米を一定時間水に浸してわずかに発芽させたものでGABAをはじめとした栄養素が高まっており柔らかく炊きやすいのが特徴です。発芽によって酵素が活性化し消化しやすくなるため好転反応も軽くなる傾向があります。

寝かせ玄米は炊きあがった玄米を3日程度保温状態で熟成させたものでもちもちとした食感と深い味わいが特徴です。でんぷんが変性し消化にも優れた形になっているため胃腸が弱い方でも比較的負担が少ないとされています。

このように玄米は「炊き方」や「加工の工夫」でまったく印象が変わります。好転反応が不安な方はまずはロウカット玄米や発芽玄米などを試し少しずつ慣らしていくことで快適なスタートが切れます。

実際に好転反応を乗り越えた人の体験談まとめ

実際に玄米生活を始めた方の中にはさまざまな好転反応を経験しながらもその後の変化に手応えを感じたという声が多くあります。ここでは3日目・1週間後・1ヶ月後というタイミングでの変化の実例をご紹介します。

ある女性は玄米を朝食に取り入れた3日目に眠気とおならの増加を感じましたがこれは腸が動き出しているとわかり継続し5日目には便通が明らかに改善され1週間後には夕方のだるさが軽減されたそうです。

別の方は1週間玄米中心の生活に切り替えたところ、ニキビが増えたと感じましたが、10日ほどで落ち着き逆に肌のトーンが明るくなったと実感しています。水分補給と睡眠を意識したことで変化がより安定したとのことです。

1ヶ月継続した方の多くは味覚の変化・朝のスッキリ感・食後の眠気の軽減などを体感しており「我慢していたという感覚がない」と語ります。最初は違和感を覚えてもリズムをつかむと日常に無理なく溶け込んでいくようです。

こうした体験談に共通するのは「焦らず」「無理をせず」「体に聞きながら続けたこと」です。好転反応は玄米の力が働いているサインであり乗り越えた先に「好転した感覚」があることを多くの人が語っています。

スポンサーリンク

あとがき

玄米を食べ始めたときに感じる体調の変化はとまどうこともあるかもしれません。それでも多くの場合「体が好転し始めているサイン」でありいわゆる好転反応として知られる自然な反応です。

眠気・おなら・便の変化・気分の揺らぎも体が本来のリズムに戻ろうとする途中で出てくる通過点といえます。ただし無理に続ける必要はありません。玄米の食べ方は一つではなく種類や調理法によって体へのやさしさも変わります。

柔らかく炊いた酵素(寝かせ・発酵)玄米・発芽玄米・ロウカット玄米などはどれも消化を助けてくれる工夫があり自分に合った形を見つけていくことで安心して取り入れられます。

反応が出たときは立ち止まりながら水分を足したり量を減らしたり別の主食と切り替えたりしても構いません。大切なのは完璧な食生活を目指すことではなく日々の中で無理なく続けられる習慣を育てていくことです。

玄米生活は「始めて終わる」ものではなく暮らしに溶け込む選択肢のひとつです。身体が少し軽く感じられる朝・気分が穏やかに過ごせた午後・肌や便通の変化に気づいた瞬間。その積み重ねが日常そのものを好転してくれるようになります。

これから玄米を取り入れようとしている方も好転反応に向き合っている方も自分のペースを信じてやさしく続けてみてください。それでは良い玄米ライフをお送りください!

ここで玄米の選び方やおすすめ製品にご興味がおありの方は下のボックスから内部リンクしておりますのでご確認ください。

他にも玄米についてご興味がおありの方は下の関連記事もご覧くださいませ。