玄米の表面を覆うロウ層という見た目ではわからないこの薄い膜が玄米の硬さや炊き方さらには消化のしやすさまでを大きく左右しています。自然がつくった防水膜で私たちの食卓では「炊きにくい」「硬い」と感じる原因にもなってきました。

けれどこの守る力と香ばしさを持つロウ層は工夫次第でやわらかく美味しく変わります。ロウ層の仕組みから発芽玄米・ロウカット玄米についてと現代の食文化の変化までをやさしくひもときます。

スポンサーリンク

玄米のロウ層とは?

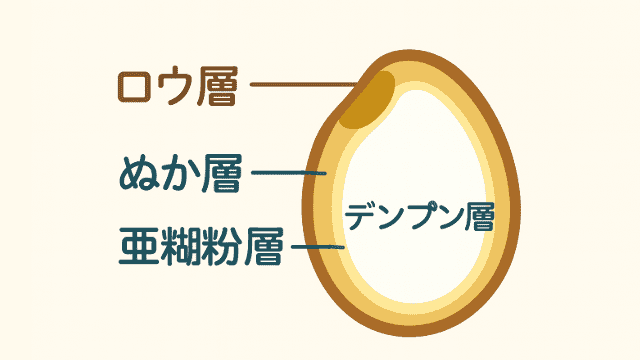

玄米の表面には目には見えない薄い膜がありロウ層と呼ばれていて玄米が田んぼで実るとき外的な刺激から胚芽を守るために作られる自然のバリアです。主成分は脂質やワックス質で構成されていて種を乾燥や菌から守る働きがあることで玄米は長く保存できる一方で水をはじく性質も生まれます。

ロウ層は果皮や種皮の外側に存在し白米は精米の過程で外皮とともに削られるためこのロウ層も取り除かれています。そのため白米は吸水しやすく柔らかく炊けますが玄米はこの膜が厚く残るために水が中まで入りにくく炊き上がりが硬くなりやすいのです。

玄米を炊くときに長い浸水時間が必要なのはこのロウ層が原因で通常の水では分解されず熱や酵素で少しずつゆるむ性質があります。ロウ層は玄米が持つ自然の防御膜であると同時に食べにくさの原因にもなっています。

このロウ層をどう扱うかによって玄米の食感や消化のしやすさは大きく変わります。最近ではロウ層を部分的に削るロウカット製法や酵素の働きで自然にゆるめる発芽法などさまざまな工夫が生まれていてロウ層の存在を理解することが玄米をより美味しく健康的に食べる第一歩ともっています。

ロウ層があると何が起きる?

玄米のロウ層は脂質でできた膜なので水を強くはじくため炊飯時に水分が内部まで届きにくいので熱の伝わりも遅れ白米のように短時間で柔らかくならず芯が残るような状態はこの膜が吸水を妨げているからです。浸水しても外側だけがふくらみ中のデンプンまで水が届くのに時間がかかります。

またこの膜は炊き上がりの味にも影響します。ロウ層が厚いほど玄米は香ばしくなりますが硬さとパサつきが残ります。さらにこの層は消化酵素の作用を受けにくく胃腸で分解されにくい性質を持ちます。つまりロウ層があることで玄米は栄養を閉じ込める一方で消化に時間がかかるようになっているのです。

一見すると欠点のようですがロウ層には玄米を保存性の高い穀物にする利点もあります。脂質の膜が酸化や湿気から内部を守り虫の発生を防ぐ役割を果たしています。自然界では命を守るための構造であり私たちの食卓では炊き方や処理の工夫次第で美味しさにも変わる要素です。

ロウ層は単なる障壁ではなく玄米の個性を形づくる要素です。だからこそ「どう除くか」「どう活かすか」を知ることが玄米を上手に取り入れる鍵になります。

ロウ層をどう取り除く?

ロウ層を除く方法は大きく分けて二つあり自然の力を借りて発芽させることによって自然の酵素を利用してやわらげる方法ととロウカット玄米のように技術の力で物理的に削る加工で取り除く方法があります。

発芽玄米では玄米を30度前後の水に12時間以上浸けて酵素を活性化させます。胚芽が芽吹く過程でロウ層の脂質が部分的に分解され水が通りやすくなります。その結果炊飯時間が短くなり消化もしやすくなります。自然な方法ですが温度と時間の管理が必要で保存には注意が要ります。

一方ロウカット製法では微細な研磨や特殊洗浄でロウ層のみを取り除き胚芽と糠層を残します。白米と同じように炊ける手軽さがあり食感も軽くなります。栄養は保ちながら食べやすくするため日常使いに向いています。

どちらの方法も目的は玄米の良さを保ちながら硬さを和らげて体にやさしくすることです。自然の発芽か技術のカットか選び方は生活スタイルによりますがロウ層を知ればどちらか自分に合った玄米を見つけることができます。

ロウ層と栄養の関係

玄米のロウ層は脂質の膜であり酸素や水を通しにくく内部の栄養を守る役割を持っています。ビタミンE・GABA(ギャバ)・ミネラルなどの酸化しやすい成分を外気から守る天然の保護層ともいえます。そのため玄米は長期保存しても栄養が損なわれにくくなっています。

一方でこの膜が厚く残るほど炊きにくく消化に時間がかかります。ロウ層を削ると水分や熱が届きやすくなり食べやすくなりますがその分脂質や外層部の微量栄養素が減少します。つまりロウ層は守るか削るかで栄養のバランスが変わる層なのです。

発芽玄米ではこのロウ層が自然にゆるむことで内部の酵素が活性化しGABAやフェルラ酸などが増加します。ロウカット玄米では物理的に膜を除くため栄養の増加はありませんが白米に比べると食物繊維やミネラルが多く保たれます。どちらにも長所があり目的によって選ぶことが大切です。

削りすぎれば栄養を失い残しすぎれば硬くなるこのバランスを保ち食べやすさと栄養価を両立させるにはロウ層の扱い方にかかっています。

ここで玄米のおすすめ製品や選び方についてご興味がおありの方は下のボックスから内部リンクしておりますのであわせてお読みくださいませ。

発芽でロウ層はどう変化するのか

玄米の表面を覆うロウ層は水を弾いて外界から胚芽を守るバリアのような役割を持っています。この層があることで発芽に必要な水が入りにくく無闇に発芽しませんので吸水にも時間がかかります。

しかし発芽の準備が始まると玄米内部で酵素が働きロウ層やその下の亜糊粉層に微細な亀裂が生じます。この変化によって水が内部まで浸透し胚乳が柔らかくなり芽が出る環境が整います。玄米が自らの殻を少しずつゆるめる自然の反応が起こります。

ロウカット玄米はこのロウ層を人工的に削ることで発芽を待たずに水を通しやすくした加工玄米です。したがって発芽玄米が内側からロウ層を開くのに対しロウカット玄米は外側からロウ層を取り除くという違いがあります。

この違いは見た目こそ似ていますが発芽玄米では酵素が活性化し栄養代謝が始まりますがロウカット玄米は栄養では普通の玄米とほとんど変わラらず吸水と炊きやすさを追求した設計です。どちらも玄米の良さを引き出す方法であり目的に応じて選ぶことが理にかなっています。

発芽玄米とロウカット玄米の栄養比較:普通の玄米との違い

玄米はもともと白米よりビタミンB群・ミネラル・食物繊維が豊富ですが表面のロウ層が水を通しにくく消化吸収が悪いという難点がありますが発芽玄米とロウカット玄米はそれらを補う素材です。

発芽玄米は玄米を30℃前後の水に浸けて0.5〜1mmほど発芽させることで休眠していた酵素が活性化しGABAが3〜10倍に増加しアミノ酸やビタミンEなど抗酸化成分も高まり体に吸収されやすく胃腸にもやさしいのが特徴です。

ロウカット玄米はロウ層を数十μm(0.01〜0.05mm)ほど削って吸水しやすくし白米モードでも炊けるようにした加工玄米です。栄養そのものは普通の玄米とほぼ同じですが吸水性と消化吸収の効率が高まり結果的に体が利用できる栄養は増します。

普通の玄米が「自然のまま」なら発芽玄米は「栄養を引き出した玄米」ロウカット玄米は「栄養をそのままに食べやすくした玄米」として目的に合わせて選ぶことで玄米の良さをより実感しやすくなります。

スポンサーリンク

ロウ層の残り具合で変わる味と食感

ロウ層は玄米の香りや口当たりにも大きく関係し表面の膜が厚いほど香ばしさが際立ち噛むほどに味が出ますが硬さやパサつきが残ります。逆にロウ層が薄くなるほど口当たりは軽くなり白米に近い食感になります。

炊き方の違いや加工方法で味わいは驚くほど変わります。ロウ層を一部残した玄米はもちっとした弾力があり香りも強めです。ロウカット玄米は軽くあっさりとした風味でどんなおかずにも合わせやすい特性があります。発芽玄米は柔らかく甘みが増しほのかな香りが残ります。

それぞれの特徴を表にまとめると次のようになります。

| 種類 | ロウ層の状態 | 食感 | 味わい | 消化のしやすさ |

|---|---|---|---|---|

| 通常の玄米 | 厚く残る | 硬め・弾力強い | 香ばしく濃い | やや重い |

| 発芽玄米 | 部分的にゆるむ | ふっくら柔らかい | 甘みがある | ほぼ良い |

| ロウカット玄米 | ほぼ除去 | 軽く食べやすい | あっさり軽い | 良い |

ロウ層の残り具合は単なる硬さの違いではなく香り・噛みごたえ・満足感を左右する重要な要素で自分の体調や好みに合わせて選ぶことで毎日の食卓が豊かになります。

ロウ層はなぜ落ちにくい?

玄米の表面を覆うロウ層は脂質とワックス成分からできた天然の防水膜で玄米が成熟する過程で形成され雨や害虫から胚芽を守るために存在します。種の生存に関わる層であり非常に安定した構造を持っています。

主成分は長鎖脂肪酸やワックスエステルで分子が密に並び水分子をはじく性質があります。この分子配列は疎水性が高く外からの水や熱が入り込みにくいのです。そのため普通に浸水しても水は表面で弾かれ内部まで届きません。これが玄米が白米より硬く炊きにくい理由です。

またロウ層は熱にも強く一般的な炊飯温度では完全に溶けません。酵素や酸に対しても耐性を持つため消化酵素が作用しにくく胃腸で分解されにくい構造になっています。こうした性質は自然界では発芽のタイミングをコントロールする役割を果たし環境条件が整わない限り水を吸わず眠ったままの状態を保ちます。

このようにロウ層は玄米を守る優れた仕組みであり同時に食用としては硬さや吸水の悪さにつながります。だからこそ発芽やロウカットなどロウ層を変化させる工夫が必要になるのです。

ロウ層を活かす調理法と工夫

ロウ層は食べにくさの原因であると同時に玄米の旨みを生み出す要素でもあります。膜があることで内部の水分がゆっくり入りデンプンが時間をかけて糊化するため噛むほどに甘みが増し圧力をかけて炊くとロウ層が熱でやわらぎ香ばしさと弾力が引き立ちます。

家庭でできる工夫としては長時間の浸水が基本で夏場なら6時間以上冬場なら10時間ほど置くと吸水が安定します。お湯やぬるま湯を使うと膜がゆるみやすくなりますし圧力鍋を使えばさらにやわらかくなり短時間でもふっくら炊けます。

発芽を取り入れる方法も有効で30度前後の水で一晩置けば酵素が働きロウ層が自然にゆるみ柔らかく消化しやすい炊き上がりになります。逆にロウ層を残したままの玄米を好む人は香ばしさを活かすように硬めに炊き混ぜご飯や炒めご飯に使うと風味が際立ちます。

またロウカット玄米を使えば白米モードで炊けますので忙しい日にも無理なく取り入れられます。ロウ層は食感を調整する素材と位置付けて目的に合わせて残す・削る・柔らかくするの選択を楽しむことが玄米生活を長く続けるコツといえます。

ロウ層と日本の食文化のこれから

玄米は修行僧や健康志向の人が食べる特別な食材とされ一般家庭では手間のかかるご飯という印象がありました。その背景にはロウ層の存在があり硬く炊きにくく消化しにくい玄米は長く敬遠されてきましたがこの数十年で状況は大きく変わりました。

技術の進歩によりロウ層を部分的に削るロウカット製法や発芽によってやわらげる方法が登場しました。これにより白米と同じように炊ける玄米や柔らかく甘みのある発芽玄米が一般に広まり昔のように「頑張って食べる玄米」ではなく「自然に続けられる主食」へと位置づけが変わったのです。

近年はロウ層を完全に取り除かず香ばしさや噛み応えを楽しむ方向にも関心が高まっています。健康のためだけでなく味わいや文化の一部として玄米を再評価する流れがあります。これは日本人の食文化が豊かになった証でもあります。

今後は栄養・利便性・おいしさの三要素をどう両立させるかがテーマになります。ロウ層を理解し選択する意識が広がれば玄米はさらに身近な食材になるでしょう。玄米をめぐる技術と文化はまだ進化の途中です。

スポンサーリンク

玄米を「硬い」と決めつけないために

玄米が硬いと言われる理由の多くはロウ層にあり自然がつくった守りの構造ですが人がコントロールできる要素でもあります。最近はメーカーがこの層を独自に加工し品質や味わいを高めています。

生産者の間では栽培方法によってロウ層の厚さや性質が変わることも知られていて日照や水分量の違いが表皮の形成に影響するため地域や品種ごとに微妙な個性が生まれます。つまりロウ層はその土地の環境や人の手仕事が映る玄米の指紋のような存在ともいえます。

技術の進歩はこの自然の個性を尊重しながら食べやすさを高めてきておりロウカット製法も発芽技術もその延長線上にあります。白米と同じように炊けるようになった今こそ玄米の多様な姿を知り自分に合う食べ方を見つける時代です。

玄米を硬いと決めつけるのではなくなぜそう感じるのかを理解することで見える世界があります。ロウ層を知ることは玄米を知ることそして日本の食文化の深さを知ることにつながります。

さらに玄米のおすすめ製品や選び方についてご興味がおありの方は下のボックスから内部リンクしておりますのであわせてお読みくださいませ。

他にも玄米についてご興味がおありの方は下の関連記事もご覧ください。それではよい玄米ライフをお送りくださいませ!

玄米太る250905_optimized-640x360.png)