玄米はもともと白米よりも栄養価が高く噛みごたえがあり健康食として広く知られてきましたがその一方で硬さや消化の負担がありますがそうした玄米のデメリットを乗り越えるための「発芽玄米」と「酵素玄米」について見ていきたいと思います。

どちらも玄米の進化系とも呼べる存在として近年とても注目を集めていて発芽玄米は玄米を一定時間水に浸け自然な発芽を促すことで酵素を活性化させる方法でGABAなどの栄養素が増加する一方構造も柔らかくなり消化がしやすくなるのが特徴です。

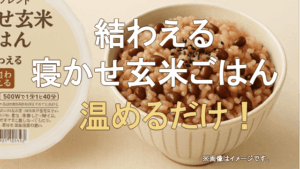

一方で酵素(寝かせ・発酵)玄米は炊き上げた玄米を保温状態で数日間寝かせることでデンプンが変化しメラノイジンによる熟成が進みもちもちした食感と深みのある味わいが得られるのが魅力です。

見た目は似ていても生成のプロセスや味の方向性健康効果のフォーカスは異なるため玄米生活を始める上でどちらを選ぶかは継続のしやすさや目的に直結する分かれ道となります。

本稿ではその違いをひとつずつ丁寧にひもときながらどんな方にどちらが合うのかどのように使い分けていけるのかという視点でやさしく解説してまいります。

※早速SBIアラプロモ発芽玄米の底力についてご興味がおありの方は下の緑色のボタンから公式ページにリンクされておりますのでご覧くださいませ。

発芽玄米とは?メカニズムと栄養の変化

発芽玄米とは通常の玄米を一定時間水に浸し微細な芽が出る直前の状態まで育てたものであり玄米の生命力を活性化させた状態でこの発芽工程によって胚芽内の酵素によってデンプンやタンパク質の一部が分解され栄養素がより体内に取り込みやすくなるされています。

とくに注目されるのがGABA(γアミノ酪酸)の生成でありこれは発芽の過程で急増する成分として知られており自律神経の安定やリラックス効果にも関連しているとされ加えてフィチン酸の分解によって鉄や亜鉛などのミネラルが吸収されやすくなるとされています。

ビタミンEやマグネシウムも増加傾向を示すことが報告されていますし発芽玄米は栄養バランスが向上するだけでなく消化吸収性も高まり体にやさしい食材として進化した玄米の一形態であるといえます。

酵素(寝かせ・発酵)玄米とは?寝かせによる熟成の仕組み

酵素(寝かせ・発酵)玄米とは炊きたての玄米を小豆と少量の塩とともに炊き上げたのち数日間保温状態で寝かせて発酵を促すことで風味や食感を引き出す調理法で玄米に含まれる糖やアミノ酸が反応してメラノイジンという褐色成分が生成され甘みと旨みが深まります。

メラノイジンは抗酸化作用があるともいわれており玄米を長時間かけて発酵させることで体内への吸収を穏やかに整えながら栄養価の高い主食へと仕上がりますし寝かせることでデンプンが変性し粘りと弾力が生まれるため独特のもっちりとした食感が特徴となります。

長時間保温を行うことで風味が円熟していき炊きたての玄米とはまったく異なる質感と奥行きのある味わいが得られることから酵素(寝かせ・発酵)玄米は食事を通じて心身を整えたい方や食を大切にしながらダイエットやデトックスに取り組まれる方に選ばれています。

製造工程の違い:発芽工程 vs 寝かせ工程

発芽玄米は玄米を浸水させて発芽を促すことで栄養を活性化させる工程が中心となりこの過程は水と温度の管理が要であり適切に行うと胚芽がぷっくりと膨らみ始め浸水時間は気温や温度管理によって異なるものの目安としては2〜48時間といえます。

発芽の兆しが出たらすぐに炊飯に進めることが必要となりますがその後は玄米モード付きの炊飯器や圧力鍋で丁寧に炊き上げることでプチプチとした食感と香ばしさが引き出されます。

一方酵素(寝かせ・発酵)玄米は玄米と小豆と塩を炊飯器で炊いたあとに保温状態で3日以上寝かせるという発酵工程が組み込まれます。この寝かせ中に玄米のデンプンが熟成し甘みや旨みが増していくのが最大の特長であり保温環境の安定性が成功のカギとなります。

前者は炊く前に整えるのが肝心であり後者は炊いたあとに仕上げるという対照的なプロセスがあり時間の使い方にも違いが出るのが印象的です。

食感と味わいの違い:プチプチ vs もっちり

発芽玄米は外皮がやわらかくなるものの粒感はしっかりと残り炊き上がりは独特のプチプチとした噛み応えがあり香ばしい風味と相まって自然な甘みが際立ちます。

発芽によって内部の酵素が活性化されることで旨み成分や糖質の分解が進み噛むほどに味が広がる食感となり満足感が高くなります。

一方酵素(寝かせ・発酵)玄米は炊きたてではなく保温によって3日以上熟成させた状態が基本で時間と共に玄米のデンプンが糊化しもっちり粘りのある口当たりに変化し熟成時に起こるメイラード反応によって香ばしさと甘みが強調されます。

さらに色味もほんのり褐色へと変わり香り高くなっていきますしプチプチと軽快な食感を好む方には発芽玄米が合いますしもちもち濃厚で腹持ちの良さを求める方には酵素(寝かせ・発酵)玄米がフィットしやすい構造です。

咀嚼のリズムや味の濃さの好みによって選び分けることでより自分の体と食欲にフィットした一膳が見つかります。

栄養成分の違い:GABA・酵素活性・アミノ酸変化など

発芽玄米は水に浸けることで休眠していた胚芽が目覚め酵素が活性化しデンプンやタンパク質が分解されはじめます。この過程でGABA(γ-アミノ酪酸)が生成され神経伝達やリラックス作用に関わる栄養成分が増え精神的な安定や血圧調整に期待されます。

日本食品標準成分表(八訂)でも発芽玄米のGABA含有量は白米の約10倍とされておりビタミンEやマグネシウムなどの吸収効率も高まり酵素(寝かせ・発酵)玄米は炊飯後に長時間保温されることで酵素は不活性化しますがメラノイジンという褐色成分が生成されます。

これはアミノ酸と糖が加熱反応を起こすメイラード反応によって生じるもので抗酸化作用や整腸作用が注目されており味わいにも深みを与えます。

栄養素の総量では発芽玄米の方が高い傾向にありますが酵素(寝かせ・発酵)玄米には熟成による機能性が備わりそれぞれの玄米が異なる強みを持ちます。目的に応じて摂取したい栄養成分を意識することが選び方の鍵になります。

消化吸収への影響:どちらが胃腸にやさしいか?

発芽玄米は酵素の働きでデンプンやタンパク質の分解が進み細胞壁がやわらかくなるため白米よりも消化しやすくなります。発芽により繊維がほどよく分解され栄養の吸収効率が上がるとされており胃腸への負担が少ないことから便通改善を感じる人も多くいます。

一方酵素(寝かせ・発酵)玄米は高温長時間の保温によって米が熟成されデンプンがアルファ化し糊化が持続することで柔らかくなります。また熟成によって粘りとコクが増し咀嚼が促されることから消化を助ける作用もあり腸の動きを自然に整えることが期待されます。

人によってはメラノイジンの生成過程でできる濃い風味や粘りが重たく感じられることもあり個人の体質により相性は分かれます。どちらも通常の玄米より消化性は高くなりますが胃腸が弱い人は柔らかめに炊く工夫や少量からの導入が無理のない始め方といえるでしょう。

保存性と日持ちは?

発芽玄米は発芽後にすぐ炊飯しなければならず生の状態では傷みやすく冷蔵保存も長くはもたないため調理のタイミングが重要になり発芽後の玄米は水を多く含んでおり雑菌が繁殖しやすいため冷蔵なら1〜2日冷凍しても1週間ほどが目安とされています。

発芽玄米は発芽後にすぐ炊飯しなければならず生の状態では傷みやすく冷蔵保存も長くはもたないため調理のタイミングが重要になり発芽後の玄米は水を多く含んでおり雑菌が繁殖しやすいため冷蔵なら1〜2日冷凍しても1週間ほどが目安とされています。

一方酵素(寝かせ・発酵)玄米は炊飯後に保温し続けることで熟成させるため一度の仕込みで数日間にわたり食べ続けられるのが特徴で炊飯器の保温モードで3日以上寝かせてその間に風味や粘りが増すため保存と熟成を兼ねた形式として人気があります。

ただし保温しすぎると乾燥や酸化が進む場合もあるため3〜4日を目安に食べ切るのが理想であり冷凍保存に切り替えるのも選択肢となります。

長期保存にはどちらも冷凍が最適であり1食分ずつ小分けにしてラップや密閉容器で包み急冷すると風味も保ちやすく再加熱も簡単になります。日持ちの観点では酵素(寝かせ・発酵)玄米のほうが余裕があり一度にまとめて仕込みたい人に向いているといえます。

玄米太る250905_optimized-640x360.png)