玄米を食べ始めたらお腹の調子が崩れた、という声と同じくらい長く続けていたら便通が安定したという体験談も多くあります。どちらが正しいのか?実はこの違いには体質・炊き方・食べ方の習慣が深く関係しています。

玄米には腸の働きを整える栄養が多く含まれていますが食べ方を誤ると腸を刺激しすぎてしまうこともあります。玄米は「下痢を起こす食べ物」でも「下痢を治す食べ物」でもなく、その人の状態に寄り添う性質を持つ穀物です。ここでは玄米と下痢の関係を科学的・実践的に整理しながら体調を整えるための食べ方を探っていきます。

スポンサーリンク

玄米を食べて「下痢になる」と言われる理由

玄米で下痢になるという声の多くは消化に時間がかかる構造にあります。玄米の外側を覆う糠層は白米に比べて硬く食物繊維や油分を多く含んでいます。この層が腸に届くまでに時間がかかるため胃腸が弱っている人にとっては負担が大きくなります。

また噛む回数が少ないまま飲み込んだり水分が足りないまま摂ったりすると未消化のまま腸に送られます。その結果、腸の粘膜を刺激し軟便や下痢のような症状につながることがあります。特にダイエット目的で急に白米から玄米へ切り替えた場合、腸内フローラが変化に追いつけず短期的に下痢を起こす人も少なくありません。

さらに玄米には「フィチン酸」などの成分が含まれ体質によっては吸収を妨げることがあります。適切に浸水や発芽をさせずに炊いた場合この影響が残りやすく腸がデリケートな人には刺激になる場合もあります。

玄米で下痢になる原因は食材そのものよりも準備不足・食べ方の速さ・体調との不一致にあるようです。やわらかく炊き、しっかり噛んで少量から慣らしていくことで同じ玄米でも結果は大きく変わります。

「下痢が治る」と言われる根拠

玄米を続けて食べるうちにお腹の調子が整ったという人が多いのは玄米が腸内環境を整える働きを持つからです。玄米には水溶性と不溶性の両方の食物繊維がバランスよく含まれており腸内の善玉菌を増やしながら便の形とリズムを安定させます。

特に水溶性食物繊維は腸内で発酵し短鎖脂肪酸を生み出します。この短鎖脂肪酸は腸の粘膜を保護し過敏になった腸の動きを落ち着かせる作用を持ちます。また腸内のpHを弱酸性に保ち悪玉菌の増殖を抑えることで慢性的な下痢を改善する土台を作ります。

さらに玄米にはGABA(ギャバ・ガンマアミノ酪酸)という成分が自然に含まれています。GABAは自律神経のバランスを整えストレス性の下痢を防ぐ働きをすることが知られています。緊張や不安で腸が過敏に反応するタイプの人にとってGABAを含む発芽玄米や寝かせ玄米は穏やかな効果をもたらすことがあります。

マグネシウムや亜鉛などのミネラルも腸の粘膜を修復するうえで欠かせません。これらを自然の形で摂取できる玄米は腸を内側から整える食品といえます。ただし即効性を求めるのではなく少量を毎日続けることが大切で腸内細菌が変化するには時間がかかるため1週間や2週間ではなく数か月単位でゆっくり体調を観察するのが望ましいとされています。

玄米で「下痢が治る」と感じるのは腸内環境が穏やかに整い腸の自己修復力が回復してきたサインともいえます。正しい炊き方と適量を守れば玄米は腸を整える日常食として力を発揮してくれます。

ここで玄米のおすすめ製品や食べ方についてご興味がおありの方は下のボックスから内部リンクしておりますのであわせてお読みくださいませ。

体質別:玄米が合う人・合わない人

玄米はすべての人に同じように合うわけではなく腸の働きや体質によって効果の出方が大きく異なります。玄米が合う人は腸の動きがやや鈍く便秘がちなタイプです。不溶性食物繊維が多い玄米は腸を刺激して蠕動運動を促し便を押し出す力を高めます。

また脂質や糖質の代謝がゆるやかな人にも向いており血糖値や中性脂肪のコントロールにも役立ちます。日常的に野菜や水分をしっかり摂れている人噛む回数が多い人も相性が良いです。

一方で玄米が合わない人は胃腸が弱く冷えやすいタイプです。冷たい飲み物をよく飲む人やストレスでお腹をこわしやすい人は硬い玄米が腸を刺激しすぎてしまうことがあります。特に下痢体質や過敏性腸症候群(IBS)の人は未消化の玄米が腸内ガスを増やし腹痛を招くこともあります。

また体質的に冷えが強い人は玄米の「陰性」の性質が体を冷やしやすいため温かい汁物や発酵食品と組み合わせるとバランスが取れます。発芽玄米や寝かせ玄米のように柔らかくしたものを少量から試すのもおすすめです。

つまり玄米を健康的に取り入れるためには自分の体質と腸の様子を知ることが欠かせません。体が温まり食後にお腹が軽く感じるようであれば相性が良いサインです。逆に腹部の張りや違和感が続く場合は一時的に量を減らすか柔らかく調理して様子を見ることが大切です。

玄米が全く気にならない・下痢になりにくい人はどんな人?

玄米を食べても下痢にならず、むしろ体が軽く感じる人にはいくつかの共通点があります。それは消化のリズムが整っていることです。

まず胃腸の働きが安定している人で朝に自然な空腹を感じ食後に眠気が出にくい人は消化機能が良好な傾向にあります。こうした人は食物繊維をしっかり分解できるため玄米の糠層も負担になりません。便通のリズムも一定で腸内環境が乱れにくいため下痢を起こすリスクが少ないのです。

次に水分とミネラルの摂取バランスが取れている人で日常的に水やお茶を適量飲み冷たい飲み物を控えている人は腸の冷えを防いでいます。腸が冷えると蠕動が不安定になりやすいため体温維持が自然にできる人ほど玄米の繊維を穏やかに処理できます。

また咀嚼が丁寧な人も玄米と相性が良いです。よく噛むことで唾液中のアミラーゼが十分に働きデンプンが分解されます。この段階で玄米の消化が進むため腸に届く頃には刺激が少なくなります。結果として未消化による下痢や腹部の張りが起こりにくくなります。

さらに精神的に安定している人も下痢になりにくい傾向があります。ストレスが続くと自律神経が乱れ腸が過剰に反応してしまいます。逆に心が落ち着いていると腸の動きも安定し食べ物の影響を受けにくくなります。玄米を食べても違和感がない人は、こうした心身のリズムが整っている場合は多いとされています。

つまり玄米を食べても全く気にならない人とは「腸が鍛えられ心と体のリズムが安定している人」で特別な体質ではなく日々の生活習慣によって育てられる場合があります。玄米をうまく取り入れればこの状態に近づくことができるとされています。

「下痢になりやすい」人が見直すべき食べ方

玄米を食べて下痢になりやすい人は、まず食べ方の基本を見直すことが大切で多くの場合炊き方や食べ方の習慣が腸に負担をかけています。まず意識したいのが炊き方で硬いままの玄米は消化が難しく腸の粘膜を刺激しやすくなりますので圧力鍋を使ってしっかり柔らかく炊く、または一晩しっかり浸水したり発芽させたりしてから炊くと糠層がやわらぎ吸収しやすくなります。酵素(寝かせ・発酵)玄米のように熟成させる方法もデンプンが変化して腸にやさしい形になります。

次に咀嚼の回数で玄米は白米より噛みごたえがあるため最低でも一口につき30〜50回を目安にしっかり噛みます。よく噛むことで唾液中の酵素が消化を助け腸まで届く頃には負担が軽くなります。

水分量も重要で玄米は食物繊維が多く水分を吸収して便を膨らませます。水分不足のまま摂ると腸の動きが乱れ軟便や下痢を引き起こすことがあります。味噌汁やスープと一緒に食事し食後には白湯や常温の水をいつもより多めに摂るよう心がけます。

また白米とのブレンドも有効で初めての人や体調が不安定な時はほんの一つまみか白米9:玄米1ほどの割合から始め徐々に割合を増やしていくと腸が慣れていきます。さらに玄米をスープやお粥にするのも良い方法で消化負担が減り胃腸が落ち着きやすくなります。

玄米で下痢になるのを防ぐには硬さ・噛み方・水分・量の4点を見直すことが第一歩で調理と食べ方を工夫すれば腸を整える力を発揮しやすくなるとされています。

スポンサーリンク

「下痢が治る」体質へ導く食べ方と生活習慣

玄米を取り入れることで下痢を改善したいなら腸にやさしい食べ方と日常習慣を整えることが欠かせません。単に玄米を食べるだけでなく腸の状態を回復させる全体のバランスを意識することが大切です。

玄米を取り入れることで下痢を改善したいなら腸にやさしい食べ方と日常習慣を整えることが欠かせません。単に玄米を食べるだけでなく腸の状態を回復させる全体のバランスを意識することが大切です。

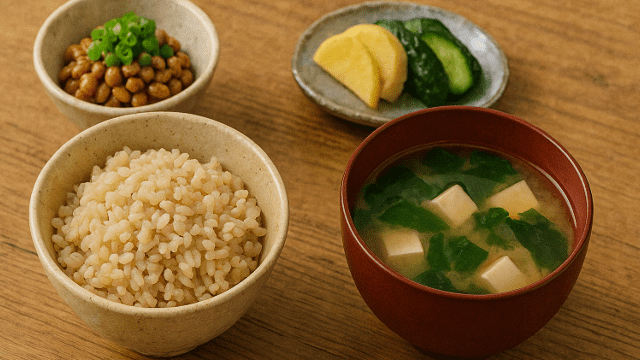

まず食べ合わせを工夫します。玄米は繊維が豊富なため発酵食品と組み合わせると腸内の善玉菌が活性化します。味噌・納豆・ぬか漬けなどを一緒に摂ることで腸内発酵がスムーズになり下痢を起こしにくい環境が整います。また温野菜やスープを合わせると腸が温まり消化力が上がります。

次に体を冷やさないことです。冷たい飲み物や生野菜を多く摂ると腸の動きが一時的に活発になり下痢を引き起こすことがあります。温かい食事を中心にし食後は白湯を少しずつ飲むと腸が穏やかに働く場合があります。

ストレス管理も重要でストレスや緊張が続くと自律神経が乱れ腸の蠕動運動が不規則になります。深呼吸・軽い運動やストレッチ・十分な睡眠を心がけ食事の時間も一定に保つことが回復を早めます。

さらに朝のリズムを整えると腸が動きやすくなります。朝食に玄米粥や味噌汁を摂ることで腸のウォーミングアップになり下痢体質の改善につながります。夜遅い食事を避け就寝前は胃を空にしておくと腸の修復時間が確保できます。

このように玄米を軸にしながらも温かく整った食生活と穏やかな生活リズムを保つことが下痢を繰り返さない体質づくりの基本です。玄米はそのサイクルを支える土台の穀物として無理なく続けるのが理想です。

最新研究の方向性

医師や管理栄養士の多くは玄米が腸に良い影響を与える可能性を認めています。ただし、その効果は「正しく食べること」が前提とされています。

まず医療現場では食物繊維の質と量のバランスが重視されています。玄米には不溶性食物繊維の割合が高く水溶性食物繊維も一定含まれており不溶性は腸を刺激して便通を促し水溶性は腸内で発酵して善玉菌を増やします。この2つの働きがそろうことで軟便や下痢が安定に向かいやすくなると考えられています。

また最新の腸内研究では玄米に含まれる短鎖脂肪酸の生成促進作用が注目されています。腸内細菌が玄米の食物繊維を分解すると酪酸などの短鎖脂肪酸が作られ腸の粘膜修復を助け炎症が鎮まり過敏な腸の反応を和らげることが確認されています。

一方で「消化力が弱っている時期に無理して摂ると逆効果」とも指摘されています。慢性的な下痢や炎症性腸疾患を持つ人は、まず白米やお粥などで腸を休ませ症状が落ち着いた段階で発芽玄米など柔らかい形から始めることが推奨されています。

栄養士の立場からは玄米の魅力としてミネラルとビタミンの総合的な働きが挙げられます。特にビタミンB群はエネルギー代謝を支え腸内の回復に必要な粘膜再生を助けます。これは腸が栄養を吸収する力を取り戻すうえで欠かせない要素です。

つまり医療的な視点から見ても玄米は「腸の再生を支える穀物」として評価されています。ただし体質・状態に応じて調整が必要であり治療ではなく整えるための食習慣として活用するのが最も効果的とされています。

実例・口コミ:玄米で体調が変わった人たちの声

玄米を日常に取り入れてから、お腹の調子が整ったという声は少なくありません。実際に継続した人の体験からは腸の反応の違いがはっきりと見えてきます。

ある40代女性は長年の軟便に悩んでいましたが白米の一部を玄米に置き換えたところ数週間で便の形が安定したと話します。最初は下痢気味になったものの圧力鍋で柔らかく炊くようにしてから症状が落ち着き今では毎日快調だそうです。腸内環境が整うまでに時間がかかることを実感している例です。

50代男性の例ではダイエット目的で急に玄米へ切り替えた結果、下痢を繰り返したといいます。原因は噛む回数が少なく冷たい飲み物と一緒に食べていたことでした。食べ方を改め、よく噛んで温かい汁物を添えるようにしたところ症状が改善したと語っています。

また過敏性腸症候群の傾向があった30代女性は発芽玄米を少量ずつ続けることで腸の張りが減り冷えも和らいだと感じています。GABAを含む発芽玄米の穏やかな作用がストレスによる腸の過敏反応を抑えたと考えられます。

こうした体験から分かるのは玄米の効果は「即効」ではなく「習慣」の中で現れるということのようです。最初の1週間で違和感を覚えても炊き方・調理法・量を調整しながら続けることで腸が徐々に適応していきます。やめてしまう前に、まず食べ方を整えることが重要なようです。

人によって反応は異なりますが多くの口コミに共通しているのは「柔らかく炊く・よく噛む・少量から慣らす」という3つの基本です。このステップを守れば玄米は腸のリズムを取り戻す強い味方になるはずです。

スポンサーリンク

あとがき|腸と向き合う玄米生活のすすめ

玄米を食べると下痢が治るのか、それとも悪化するのか?答えは一つではありません。玄米は体質や食べ方によって反応が大きく変わる穀物だからこそ自分の腸と向き合いながら少しずつ慣らしていくことが大切です。

腸はとても繊細で食べたものだけでなく睡眠やストレス季節の変化にも影響を受けます。玄米はその変化を映し出す鏡のような存在で食べ始めた頃にお腹が緩くなる人も腸が整うにつれて安定してくることが多く体が「自然なリズム」を取り戻していく過程といえます。

また玄米の力は食物繊維やミネラルだけではありません。噛む時間が増えることで食事のリズムがゆっくりになり心が落ち着きます。腸と心はつながっており、このゆるやかさこそが下痢や便秘を繰り返す現代人に必要な調整力を育てるのかもしれません。

続けるうちに玄米はただの主食ではなく「体の調律者」としての役割を果たすようになります。無理なく柔らかく炊き温かい味噌汁や発酵食品と組み合わせ体が心地よいと感じる量を守る積み重ねが腸を安定させ下痢になりにくい体質へと導いてくれます。

玄米生活は腸を通して自分と向き合う時間で食べ物が体を作るという原点に立ち返りながら日々の食卓に小さな変化を加えてみてください。ゆっくりとした食のリズムが心と体のバランスを整えてくれるかもしれません。

さらに玄米のおすすめ製品や食べ方についてご興味がおありの方は下のボックスから内部リンクしておりますのであわせてお読みくださいませ。

他にも玄米についてご興味がおありの方は下の関連記事もご覧ください。それではよい玄米ライフをお送りくださいませ!